Mit diesem Blogbeitrag startet die mehrteilige Serie rund um das Thema Laden von Elektrofahrzeugen. Im ersten Teil gehe ich auf die verschiedenen Ladestecker und Steckdosen ein, über die ein Elektrofahrzeug geladen werden kann.

Grundsätzlich können Elektroautos an jeder genormten Steckdose geladen werden – entsprechende Stecker vorausgesetzt. Beginnen wir zunächst mit der einfachsten und günstigsten Lösung – der „Schuko“-Steckdose.

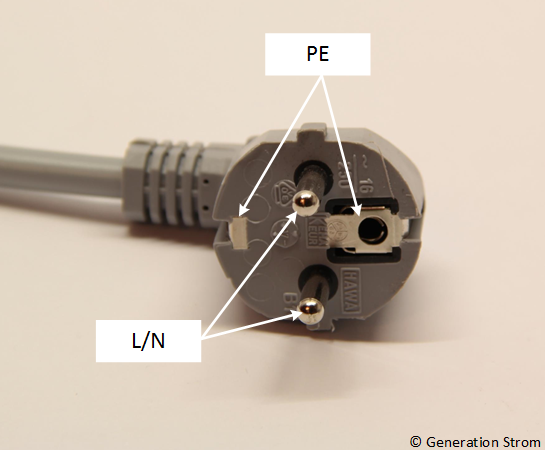

Schuko-Stecker

Die Steckdose CEE 7/3 ist die in Deutschland handelsübliche Haushaltssteckdose, welche auch als „Schuko“-Steckdose bezeichnet wird. Schuko steht dabei für Schutzkontakt.

Die Schuko-Steckdose verfügt über zwei Leistungskontakte – L und N, sowie über zwei Schutzkontakte PE. N ist der Neutralleiter und stellt das Bezugspotential für L dar. L ist die erste (und einzige) Phase dieses Anschlusses. Über diesen Kontakt liegt der eigentliche Wechselstrom an (=einphasiger Wechselstrom). PE wiederum steht für Protected Earth, was den Schutzleiter (Erdleiter) darstellt.

Die einzelnen Adern eines Haushalts-Anschlusses weisen typische Farben auf:

- L: schwarz oder braun

- N: blau oder grau

- PE: gelb/grün gestreift

L und N werden über die beiden Buchsen in der Mitte übertragen, d.h. hier fließt der eigentliche Strom. Die Schutzkontakte sind als Klammern ausgebildet und befinden sich oben und unten in der Schuko-Steckdose.

Da es nur eine Phase gibt (L), liegt an einer Schuko-Steckdose auch nur einphasiger Wechselstrom an, welcher in Deutschland eine Spannung von 230 Volt und eine Frequenz von 50 Hz aufweist.

Die Schuko-Steckdose bzw. die Leitungen in der Hausinstallation, die zu einer Schuko-Steckdose führen, sind normalerweise nicht für hohe Dauerströme ausgelegt, weshalb man eine Schuko-Steckdose nicht mit mehr als 8 bis 10 Ampere dauerhaft belasten sollte. Die Kontakte und Leitungen können sonst überhitzen, was bestenfalls zu einer schnelleren Alterung der Kontakte führt, schlimmstenfall aber sogar zum Brand. Die maximale Strombelastbarkeit hängt dabei auch stark vom Baujahr der Elektroinstallation sowie der Leitungslängen im Gebäude ab.

Insgesamt kann also eine maximale (Lade-)Leistung von 1,8 Kilowatt bis 2,3 Kilowatt einer Schuko-Steckdose entnommen werden.

| gebräuchlicher Name: | Schuko-Steckdose |

| Ladetyp: | Wechselstrom (AC) |

| Norm: | CEE 7/3 |

| Anzahl Phasen: | 1 (einphasig) |

| Anzahl Kontakte: | 2 (zusätzlich 2x PE über Klammern) |

| Spannung: | 230 V |

| max. Dauerstrom: | 8 A bis 10 A |

| Leistung: | 1,8 kW bis 2,3 kW |

Laden an einer Schuko-Steckdose ist aufgrund der geringen Leistung also sehr langsam. Auf der anderen Seite sind Schuko-Steckdosen extrem günstig und es gibt diese praktisch überall. Außerdem verfügt so gut wie jedes Elektroauto über ein geeignetes Notladekabel. Als Notanker oder für das Laden über Nacht oder auf Arbeit würde eine Schuko-Steckdose aber in den meisten Fällen schon völlig aussreichen, um den Elektromobilisten mit ausreichend „Saft“ zu versorgen.

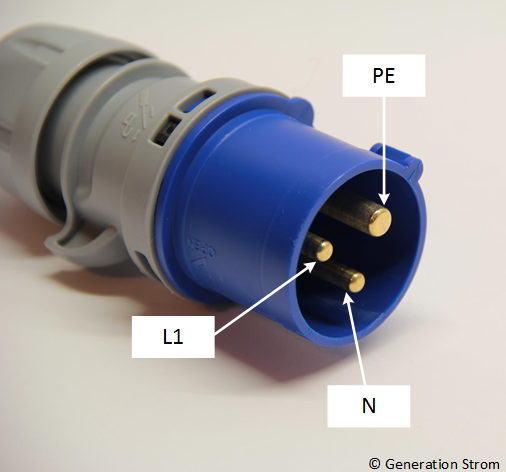

Camping-Stecker – CEE blau

Die Industrievariante der Schuko-Steckdose ist der „blaue Campingstecker“ nach IEC 60309. Dieser verfügt ebenfalls über einen Leiter L1 – ist also ebenfalls einphasig – und über einen Neutralleiter N. Zusätzlich ist der Schutzleiter PE als separater Kontakt ausgeprägt.

Die blauen CEE-Steckdosen und -Stecker sind deutlich robuster als die Schukovarianten, verfügen dazu über einen mechanischen Schutz der Kontakte, sowie häufig über einen Spritzschutz. Der ein oder andere hat eventuell in seiner Garage einen solchen Anschluss bereits installiert.

Die blaue CEE-Steckdose ist auf eine Dauerbelastung von bis zu 16 Ampere ausgelegt, was Ladeleistungen von bis zu 3,7 kW ermöglicht. Dies entspricht immerhin der anderthalbfachen bis doppelten Ladeleistung der Schukosteckdose.

| gebräuchlicher Name: | Camping-Stecker, CEE blau oder CEE16 blau |

| Ladetyp: | Wechselstrom (AC) |

| Norm: | IEC 60309 |

| Anzahl Phasen: | 1 (einphasig) |

| Anzahl Kontakte: | 3 |

| Spannung: | 230 V |

| max. Dauerstrom: | 16 A |

| Leistung: | 3,7 kW |

Leider ist die CEE-Steckdose selten anzutreffen. Allerdings lässt sich diese relativ kostengünstig nachrüsten, da eben nur eine Phase benötigt wird. Die meisten Garagen, in denen in irgendeiner Form Strom vorhanden ist, können also mit geringen Aufwand mit dieser Steckdose ausgerüstet werden. Ein komplett leergefahrener e-Golf lässt sich so immerhin in unter 10 Stunden aufladen – anstatt in 15 bis 19 Stunden über Schuko.

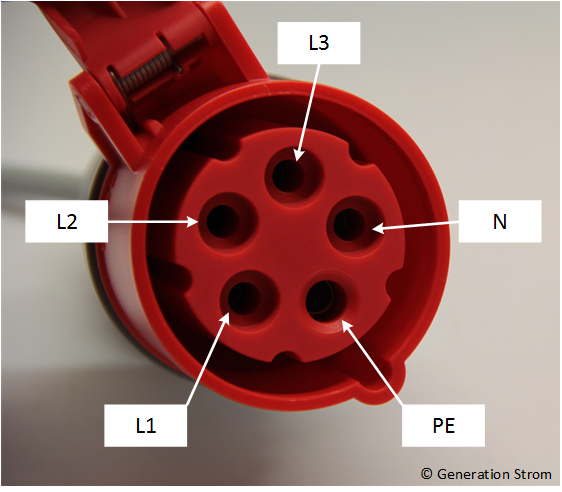

Drehstrom-Stecker – CEE rot

Ab jetzt wird es langsam interessant, was die Ladeleistungen angeht. Eine Drehstrom-Steckdose verfügt gegenüber den davor beschriebenen Varianten über drei Phasen anstatt nur einer. Diese Phasen heißen entsprechend L1 (Aderfarbe braun), L2 (schwarz) und L3 (grau). Zueinander haben die drei Phasen eine Spannung von 400 V. Zum Neutralleiter N allerdings weist jede Phase eine Wechselspannung von 230 V auf.

Die rote Drehstrom-Steckdose gibt es in verschiedenen Leistungsklassen, deren Durchmesser mit steigender Leistung steigt. Für Elektroautos interessant sind dabei vor allem die Leistungklassen mit 11 und mit 22 Kilowatt.

Die Leistung für einen 11-kW-Anschluss berechnet sich bei der Drehstrom-Steckdose wie folgt:

Jede einzelne Phase verfügt also über eine Leistung von 3,7 kW, was bei drei Phasen einer Gesamtleistung von 11 kW entspricht. Bei einem 11-kW-Anschluss ist daher auch jede Phase einzeln mit einer 16 A-Sicherung abgesichert, da über jede Phase eben jener Strom fließt. Im Haushalt findet man diese Anschlussleistung beim Herd vor, der üblicherweise ebenfalls über einen 11-kW-Anschluss verfügt (allerdings nicht über den roten CEE-Stecker).

Für einen 22-kW-Anschluss ist die Stromstärke doppelt so hoch, liegt also bei 32 A. Dies ist dann auch das übliche Maximum, welches man zu Hause installieren kann. Für größere Ströme reicht normalerweise die Anschlussleistung des Hauses nicht mehr aus, insbesondere wenn die Elektroinstallation bereits etwas betagt ist.

| gebräuchlicher Name: | Drehstrom, Starkstrom oder CEE rot |

| Ladetyp: | Drehstrom (AC) |

| Norm: | IEC 60309 |

| Anzahl Phasen: | 3 (dreiphasig) |

| Anzahl Kontakte: | 5 |

| Spannung: | 400 V |

| max. Dauerstrom: | 16 A / 32 A / (63 A) |

| Leistung: | 11 kW / 22 kW / (43 kW) |

Wer sein Elektroauto mit halbwegs tauglicher Geschwindigkeit laden möchte, kommt um einen Drehstromanschluss nicht herum. Allerdings muss hierfür auf jeden Fall eine separate Drehstromleitung (5-adriges Kabel) zur Verfügung stehen und ist daher deutlich teurer und aufwendiger Nachzurüsten als die einphasigen Steckdosen (Schuko bzw. CEE blau). Dafür lässt sich dann selbst ein Tesla Model S 100D in unter 10 Stunden voll aufladen – etwa über Nacht. Bei meinem smart ed dauert die Vollladung mit dem 11-kW-Anschluss keine zwei Stunden.

Typ-2-Stecker

Nun kommen wir zum ersten Steckerstandard, der speziell für das Laden von E-Fahrzeugen entwickelt wurde: dem Typ-2-Stecker bzw. der Typ-2-Ladedose.

Diese Steckdose ist inzwischen der europaweite Standard-Anschluss. In Deutschland muss jede neu aufgebaute, öffentliche Ladesäule über diesen Anschluss verfügen. Der Typ-2-Stecker geht auf einen Vorschlag vom Steckverbinderhersteller Mennekes zurück, weshalb der Stecker häufig auch so genannt wird. Im Gegensatz zu bisher genannten Steckanschlüssen verfügt der Typ-2-Anschluss über zwei Kommunikationspins (CP – Contact Pilot und PP – Proximity Pilot), worüber Elektroauto und Ladepunkt Informationen zum Ladevorgang austauschen können. Über CP wird der Ladestatus übermittelt und über PP wird der maximal erlaubte Strom definiert.

Dadurch kann die Ladeleistung genauer abgestimmt werden als bei einem „dummen“ Drehstromanschluss. Außerdem können hierüber Abrechnungs- und Sicherheitsinformationen ausgetauscht werden. Auch dies ist ein Grund, warum kostenpflichtige Ladepunkte immer über einen Typ-2-Anschluss verfügen.

Zusätzlich verfügt der Typ-2-Anschluss über eine Verriegelung, wodurch während des Ladevorgangs der Stecker nicht abgezogen werden kann. Dies erhöht die Sicherheit, da der Stecker nur dann vom Fahrzeug getrennt werden kann, wenn an den Kontakten keine Spannung anliegt. Bei den anderen, nicht verriegelbaren Steckdosen kann auch unter Last der Stecker von der Dose getrennt werden, wodurch Lichtbögen entstehen können, was zu einer Alterung der Kontakte führt.

In den meisten Fällen kann über den Typ-2-Anschluss mit einer Leistung von 11 kW (16 A) oder 22 kW (32 A) geladen werden. Bei einigen Ladesäulen stehen auch Anschlussleistungen mit 43 kW (63 A) zur Verfügung, was vor allem Renault-Zoe-Fahrer freut, da sie hier die maximale Ladeleistung ihres Chameleon-Ladegeräts voll nutzen können. Von außen sehen diese Steckdosen aber immer gleich aus, d.h. man kann nicht erkennen, was die tatsächlich anliegende Ladeleistung ist.

Dabei handelt es sich bei den hier beschriebenen Ladeleistungen immer um Drehstrom (bzw. dreiphasigen Wechelstrom) – also Alternating Current (AC).

Allerdings kann der Typ-2-Stecker auch für Gleichstrom – also Directed Current (DC) – verwendet werden. Dies ist insofern praktisch, weil damit der Ladestrom direkt auf die Batterie gegeben werden kann und kein On-Board-Lader den AC-Strom in DC umwandeln muss. Die Batterie kann schließlich immer nur mit DC ge- und entladen werden. Tesla nutzt daher (als bisher einziger) den Typ-2-Stecker, um damit an den Tesla-Superchargern mit Gleichstrom die Fahrzeuge zu laden. Die Ladeleistungen liegen hier viel höher – beim Supercharger sind es bis zu 145 kW. Nicht-Tesla-Fahrer gehen an den Supercharger allerdings leer aus, da Tesla ein proprietäres Kommunikationsprotokoll verwendet, um die Ladeleistung freizuschalten.

Nicht-Tesla-Fahrer dürfen sich aber dennoch über den Anblick einer Typ-2-Steckdose freuen, da hier gewöhnlich eine hohe Ladeleistung zur Verfügung steht.

| gebräuchlicher Name: | Typ 2 oder Mennekes |

| Ladetyp: | Drehstrom (AC) |

| Norm: | IEC 62196 Typ 2 |

| Anzahl Phasen: | 3 (dreiphasig) |

| Anzahl Kontakte: | 7 |

| Spannung: | 400 V |

| max. Dauerstrom: | typisch: 32 A (bis zu 63 A) |

| Leistung: | typisch: 11 bis 22 kW (bis zu 43 kW) |

Der Typ-2-Stecker ist der absolute Standard-Stecker für Elektroautos in Europa. Die meisten E-Fahrzeuge und fast jede Ladesäule verfügen über diesen Anschluss. Aufgrund der Kommunikationsmöglichkeit, die dieser Anschluss mit sich bringt, können Informationen ausgetauscht werden, was bei einer „normalen“ Industrie- oder Haushaltssteckdose nicht möglich ist. Ein Typ-2-Anschlusskabel gehört in jedem Fall in jedes Elektroauto.

Typ-1-Stecker

Der Typ-1-Stecker ist quasi der Mennekes-Stecker aus den USA. Dieser Stecker wurde ebenfalls speziell für das Laden von Elektroautos entwickelt und verfügt daher auch über zwei Kontakte zur Kommunikation. Er ist besonders häufig bei amerikanischen, koreanischen und japanischen Elektrofahrzeugen verbaut. In Deutschland gibt es auch vereinzelt Ladesäulen, die über Typ-1-Ladedosen verfügen.

Der Typ-1-Stecker ist vor allem für einphasigen Wechselstrom ausgelegt. In den USA und in Japan gibt es an Häusern keinen Drehstromanschluss, wodurch die Notwendigkeit eines dreiphasigen Systems nicht existiert.

Da der Typ-1-Stecker nur über eine Phase verfügt und in Europa je Phase nur 230 V zur Verfügung stehen, muss die Ladeleistung über einen relativ hohen Strom generiert werden. In Europa ist daher die maximale Ladeleistung üblicherweise auf 7,4 kW limitiert:

Je nach Version sind mit dem Typ-1-Anschluss auch höhere Leistungen möglich – theoretisch sogar bis zu 19,2 kW, allerdings müssen hierfür entsprechend hohe Ströme übertragen werden. In Europa wird man daher selten einen Typ-1-Anschluss mit einer höheren Leistung als den 7,4 kW antreffen.

Wie auch der Typ-2-Stecker verfügt der Typ-1 ebenfalls über eine mechanische Verriegelung. Die Kommunikation über PP und CP ist identisch wie beim Typ-2, weshalb man relativ einfach Adapter von Typ-2 auf Typ-1 herstellen kann.

| gebräuchlicher Name: | Typ 1 |

| Ladetyp: | Wechselstrom (AC) |

| Norm: | SAE J1772 |

| Anzahl Phasen: | 1 (einphasig) |

| Anzahl Kontakte: | 5 |

| Spannung: | 230 V |

| max. Dauerstrom: | 32 A |

| Leistung: | 7,4 kW |

Wer ein Fahrzeug mit Typ-1-Anschluss hat, wird in den meisten Fällen nicht mit voller Ladeleistung laden können. Stehen 16 A und 230 V zur Verfügung, würde der blaue CEE-Anschluss völlig ausreichen. Für 32 A wird wiederum direkt ein Drehstromanschluss erforderlich – was deutlich teurer ist. Steht ein solcher Anschluss zur Verfügung, kann das Elektrofahrzeug trotzdem nur einphasig geladen werden, also mit einem Drittel der eigentlich zur Verfügung stehenden Leistung. Beim Typ-1-Anschluss wird daher sehr deutlich, was passiert, wenn ein Ladesystem nicht auf die im Land zur Verfügung stehende Infrastruktur abgestimmt wird.

Glücklicherweise gibt es viele Typ-1 auf Typ-2-Adapterkabel, wodurch man auch mit einem E-Fahrzeug mit Typ-1-Anschluss an den vielen Ladesäulen mit Typ 2 laden kann.

Es gibt übrigens auch einen Typ-3-Stecker – ein Vorschlag aus Frankreich. Dieser hat sich jedoch nicht durchgesetzt und wird auch nicht weiter unterstützt.

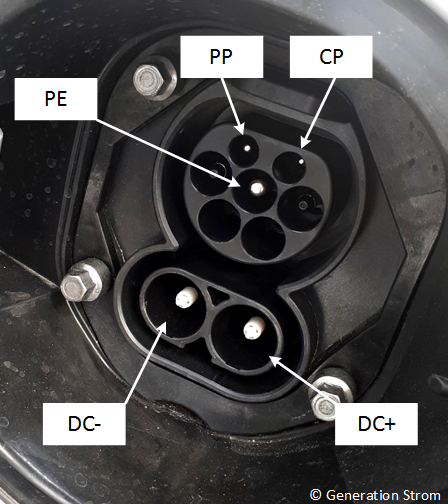

CCS – Combined Charging System

Der Typ-1- und der Typ-2-Anschluss wurden für das Laden mit Dreh- bzw. Wechselstrom ausgelegt. Um noch höhere Ladeleistungen zur Verfügung zu stellen muss allerdings eine Gleichstromlösung her, da nur so die Batterie direkt und ohne Umweg über den On-Board-Lader schnell und effektiv geladen werden kann.

Das Combined Charging System (kurz: CCS) ist daher die Erweiterung für den Typ-1- und den Typ-2-Stecker für hohe Gleichstromladeleistungen. Ein CCS1-Stecker ist im Prinzip ein Typ-1-Stecker, der nur über die Kommunikationskontakte und den Schutzkontakt verfügt und zusätzlich zwei große Leistungskontakte aufweist. Gleiches gilt für den CC2-Stecker, der den Typ-2-Stecker um zwei Leistungskontakte erweitert. Der Clue: Mit nur einer Ladedose am Auto kann sowohl der AC-Ladestecker verwendet werden, als auch der CCS-Stecker.

Für den CCS-Standard gibt es übrigens an Ladesäulen keine Anschlussdose, sondern immer nur ein fest verbautes Kabel. Für ein Laden mit CCS muss daher nie das eigene Kabel mitgebracht und eingesteckt werden und ist daher vergleichbar mit dem Tankvorgang an einer Zapfsäule. CCS gibt es (noch) nicht für den Anschluss in der heimischen Garage, wobei es bereits Versuche gibt, kleine CCS-Ladestationen mit geringer Ladeleistung für den Endkunden erschwinglich zu machen.

| gebräuchlicher Name: | CCS oder Combo CCS1 (mit Typ-1-Stecker) CCS2 (mit Typ-2-Stecker) |

| Ladetyp: | Gleichstrom (DC) |

| Norm: | IEC 62196 |

| Anzahl Kontakte: | 5 |

| Spannung: | 400 V (bis zu 950 V) |

| max. Dauerstrom: | 200 A (ungekühlt) 500 A (gekühlt) |

| Leistung: | typisch: 50 kW (125 A), 150 kW (400 A), 350 kW (400 A) |

Die meisten DC-Ladesäulen verfügen heute über den CCS-Standard mit einer Ladeleistung von 50 kW. Allerdings wird mit der Gründung von Ionity der Aufbau von Schnellladern mit bis zu 350 kW Ladeleistung in Europa forciert. Dabei handelt es sich um sogenannte High-Power-Charger (HPC). Es wird aber zukünftig auch Ladesäulen mit Zwischenstufen geben, also z.B. mit 150 oder 200 kW. Um in den Genuss der maximalen Ladeleistung an einer HPC-Ladesäule zu kommen, sind außerdem Fahrzeuge mit 800V-Architektur erforderlich, wie sie beispielsweise der Porsche Taycan hat.

Der CCS2-Anschluss ist in Europa der Standardanschluss für das Schnellladen und aufgrund der zu erwartenden, steigenden Anzahl von CCS-Ladepunkten ein absolut sinnvolles und zukunftssicheres Extra, falls dieser Schnellladestandard nicht eh schon zum Serienumfang des Elektroautos gehört. In den USA oder in Korea dominiert die CCS1-Variante, die in Europa nicht anzutreffen ist.

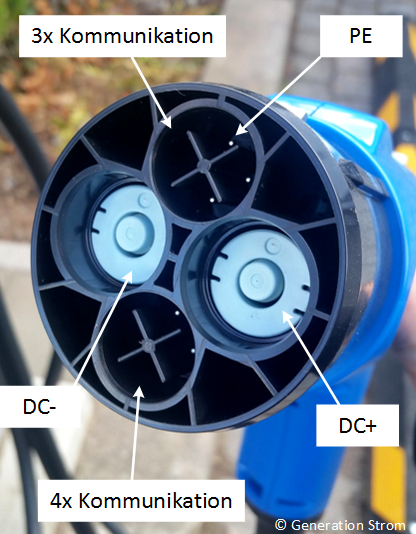

CHAdeMO

CHAdeMO ist – wie CCS – ein Stecker für das Laden mit Gleichstrom (DC). CHAdeMO steht für „CHArge de MOve“ und ist ein aus Japan stammender Standard. Ähnlich wie der Typ-1-Stecker ist diese Lademöglichkeit vor allem bei asiatischen Fahrzeugen verbreitet, wobei auch hier immer mehr Hersteller für Europa auf CCS2 setzen. Im Gegensatz zu CCS2 und Typ 2 bzw. CCS 1 und Typ 1 muss aber im Fahrzeug eine zusätzliche Ladebuchse vorgehalten werden, da CHAdeMO nicht mit Typ 2 oder Typ 1 kompatibel ist.

Wie bei CCS ist bei CHAdeMO-Ladesäulen das Ladekabel immer fest angeschlagen, d.h. der Elektromobilist benötigt kein zusätzliches CHAdeMO-Ladekabel in seiner Ladeausrüstung.

Der CHAdeMO-Anschluss verfügt über zwei Leistungskontakte, über die der Ladestrom übertragen wird. Neben einem PE-Anschluss – der hier eher die Funktion als Bezugspotential für die Kommunikation hat – gibt es ganze sieben weitere Kommunikationspins, über die Fahrzeug und Ladesäule den Ladevorgang steuern und diverse Informationen austauschen.

Da in Deutschland viele DC-Ladesäulen sowohl über CCS als auch CHAdeMO verfügen, ist die Verbreitung derzeit noch relativ ähnlich. Allerdings wird sich CCS als der europäische DC-Ladestandard durchsetzen, was auch durch die hiesigen Autohersteller vorangetrieben wird. Es ist also zu erwarten, dass es in naher Zukunft deutlich mehr CCS- als CHAdeMO-Lademöglichkeiten geben wird.

| gebräuchlicher Name: | CHAdeMO |

| Ladetyp: | Gleichstrom (DC) |

| Norm: | CHAdeMO-Konsortium |

| Anzahl Kontakte: | 10 |

| Spannung: | 500 V (1.000 V in Vorbereitung) |

| max. Dauerstrom: | 125 A (bis zu 400 A in Vorbereitung) |

| Leistung: | typisch: 50 kW (125 A) – Ladesäulen mit 100 kW bis 400 kW sind in Vorbereitung |

Da der CCS-Standard innerhalb kurzer Zeit für immer größere Ladeleistungen weiterentwickelt wurde, zog CHAdeMO entsprechend nach, weshalb auch hier deutlich höhere Ladeleistungen angekündigt sind. Wie viele davon tatsächlich in Deutschland respektive Europa installiert werden oder ob Hochleistungs-CHAdeMO-Ladesäulen eher in Asien und Nordamerika errichtet werden, wird die Zukunft zeigen. Es ist jedoch ein deutlicher Trend dahingehend zu erkennen, dass sich immer mehr neue Fahrzeuge in Europa dem CCS-Standard anschließen.

GB/T

Der chinesische GB/T-Standard umfasst Ladestecker und -dosen für das Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC) und findet ausschließlich in China Anwendung. GB/T ist schlichtweg die Bezeichnung für chinesische Normen, so wie bei uns DIN. Genauer gesagt, werden die chinesischen Ladestandards über die Normen der Reihe GB/T 20234 definiert.

GB/T AC

Der Stecker für das Laden mit Wechsel- bzw. Drehstrom wird nach der Norm GB/T 20234.2-2015 definiert. Er ähnelt einem invertierten Typ-2-Stecker und auch die Funktionalitäten sind praktisch identisch.

| gebräuchlicher Name: | GB/T AC |

| Ladetyp: | Drehstrom (AC) |

| Norm: | GB/T 20234.2-2015 |

| Anzahl Phasen: | 3 (dreiphasig) |

| Anzahl Kontakte: | 7 |

| Spannung: | 400V |

| max. Dauerstrom: | typisch: 32 A |

| Leistung: | typisch: 11 kW bis 22 kW |

GB/T DC

Neben dem Steckerstandard für AC-Ladung gibt es auch einen spezifischen Stecker für das Laden mit Gleichstrom. Der chinesische Schnelllade-Standard erinnert dabei ein wenig an CHAdeMO, hat aber mit diesem nichts zu tun. Er verfügt, wie die anderen DC-Ladestandards, über zwei Leistungskontakte (DC+ und DC-). Diese werden von einem Kontakt für die Erde (PE) ergänzt. Zusätzlich sechs Kontakte übernehmen verschiedene Kommunikationsaufgaben. So dienen beispielsweise die CC-Kontakte (CC1 und CC2 bzw. auch CP und CC), dazu, sicherzustellen, dass der Stecker richtig gesteckt ist und ein Laden möglich ist. Über die Kontakte S+ und S- erfolgt anschließend die eigentliche Ladekommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation.

Zusätzlich gibt es die beiden optionalen Kontakte A+ und A-, die eine zusätzliche Versorgung der 12V-Batterie ermöglichen, über die jedes Elektrofahrzeug verfügt und welche dann während des Ladevorgangs zusätzlich gestützt werden kann.

| gebräuchlicher Name: | GB/T DC |

| Ladetyp: | Gleichstrom (DC) |

| Norm: | GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015 |

| Anzahl Kontakte: | 7 bis 9 |

| Spannung: | 400 V (bis zu 750 V) |

| max. Dauerstrom: | 250 A (bis zu 400 A in Vorbereitung) |

| Leistung: | typisch: 32 kW (80 A), 80 kW (200 A),

100 kW (250 A) |

Wie bei allen DC-Ladesteckern (bedingt immer eine Ladung nach Mode 4) ist auch hier das Ladekabel fest mit der Ladesäule verbunden. GB/T-Schnellladesäulen befinden sich auch nur in China, weshalb man hierzulande nie eine öffentliche Ladesäule mit diesem Stecker finden wird.

Fazit

Der wichtigste AC-Ladestecker in Deutschland und Europa ist der Typ-2-Stecker, der eine sehr hohe Verbreitung aufweist und von praktisch jedem neuen Elektrofahrzeug unterstützt wird. Die logische Ergänzung zum Typ-2-Stecker für das DC-Laden ist der CCS2-Standard. Dieser gehört ebenfalls in jedes neue Elektroauto und sollte immer mit dazu bestellt werden, falls nicht serienmäßig vorhanden (und falls überhaupt verfügbar).

Typ-1 und CHAdeMO sind die entsprechenden Pendats aus Asien und Nordamerika und sind vor allem für Bestandsfahrzeuge (Nissan Leaf, Kia Soul EV) relevant. Deren Verbreitung wird aber in den kommenden Jahren abnehmen.

Die Haushalts- und Industriestecker nach CEE sind eigentlich keine „echten“ Ladestecker, können aber als Stromquelle über entsprechende Adapter und Ladegeräte angezapft werden. Deren Vorteil ist die sehr große Verbreitung, vor allem in Garagen, da es diese Stecker schon seit langem gibt. Außerdem haben sie den Vorteil, dass hier auch andere Geräte angeschlossen werden können. Insbesondere beim Schuko-Stecker ist die Ladeleistung stark eingeschränkt, hat dafür aber die größte Verfügbarkeit.

Weitere Teile der Serie:

- Alles rund ums Laden – Teil 2: Lademodi

- Alles rund ums Laden – Teil 3: Ladegeräte und Ladestationen

- Alles rund ums Laden – Teil 4: High Power Charging (HPC)

- Alle Beiträge zum Thema Laden auf GenerationStrom.com

Update – 26.06.2019:

Dieser Artikel wurde am 26.06.2019 umfangreich überarbeitet und um den chinesischen Ladestecker-Standard GB/T ergänzt.

Toll erklärt! Vielen Dank

Haben Sie die Teile 1,2 und 3 in PDF?

Ich würde mich sehr freuen wenn Sie mir die Dokumenten in PDF senden wurden.

Vielen Dank

LikeLike

Ich hatte mal einen Peugeot 106 Electric (Baujahr 1996, damals das meistverkaufte Elektroauto!).

Der hatte einen besseren Stecker als fast alle dargestellten. Keine Pins die mit (viel Druck und Verschleißanfällig) gesteckt werden mussten, sondern „runtergeklappt“ wurde und über Druckkontakte dann die Verbindung herstellte.

War super einfach zu verbinden und Schnellladetauglich (damals schon, 20KW). Auch konnte man die Klappe für den Stecker („Tankdeckel“) schliessen was dann nicht so unansehlich wie bei den heutigen Fahrzeuge aussah, nicht so weit rausstand und auch wegeb der Klappe noch den Regen besser abhielt.

Ich finde es erschreckend, dass sich mal wieder schlechtere Stecker durchsetzen bloss weil jemand mit Geld/ Lobby dahinter sitzt…

Vorallem: CEE Stecker hätte man immer und überall, selbst als rot 16 und 32A (somit bis zu 38KW). Warum nicht einfach ein zusatz Steuerkabel wenn es unbedingt sein muss?

LikeLike

Danke für die gute Aufstellung, so ganz sicher bin ich mir bei meiner Konstellation dann aber doch nicht. Ich habe in der Garage den Drehstromanschluss, also CCE Rot – 400V mit 16A.

Ich habe verstanden, dass ich den Typ-2 Stecker für öffentliche Ladestationen da dranbekomme, aber keine Kommunikation zwischen Auto und Dose stattfinden kann, um den Ladestrom zu steuern.

Also lese ich heraus, dass ich so den Wagen (im Blick: Daimler C300e T) so laden kann, es aber nicht unbedingt empfohlen ist (wegen möglicher Lichtbögen beim Steckerziehen). Ich würde ungerne ein zusätzliches Ladegerät kaufen, ist das mit den heutigen Fahrzeugen und der darin verbauten Technik (Lader im Fahrzeug?) unnötig?

Vielen Dank für eine Einschätzung

Lutz

LikeLike

In der Regel bietet jeder Hersteller eine Wallbox an, die perfekt mit CCE Rot, 400V, 16A arbeitet und das Auto mit 11kW auflädt. Es gibt auch viel andere Hersteller von Wallbox für zu Hause für viele verschiedene Anwendungszwecke.

LikeLike

Es gibt aber auch noch einen CEE blau 32 A! (Den habe ich mir vor kurzem für den Tesla UMC gekauft.) Damit können 7,4 kW einphasig geladen werden.

LikeLike